闽南网1月8日讯 昨日,清华大学藏战国竹简第四次成果发布,此时距离第三次成果发布已有一年。在第四辑的整理报告上,共收录3篇清华简文献,重现了古代最早实用算具的真容,对历史学、文献学、科技史等领域的研究提供宝贵的研究资料。

第四辑包括一篇题作《筮法》的文献,记载了一种盛行于战国时代楚国、不同于《周易》的占筮方法。据清华大学出土文献研究与保护中心主任李学勤介绍,这篇文献保存良好,没有明显缺损,在2008年入藏时就发现,该竹简是唯一一部保持原来成卷状态的竹简。

李学勤指出,《筮法》还有将八卦分置八方的卦位图。“我反正是没有见过比这更早的卦位图了。”另一篇题作《别卦》,形制较小,本来是有8支,但是有一支缺失,只有7支。

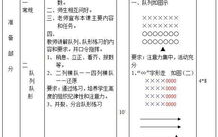

李学勤介绍,在最初整理清华简时,就注意到有几支书简比较特别:形状上显得比较宽大,且上部有红色横线,非常显眼。这组竹简共有21支,保存相对完好,只有4支上部有部分残缺,残缺部分可以通过内容进行推理补全。

经过收集整理后发现,这几支“胖大”的竹简拼接之后形成一个表格,表格里写有数字,数字的写法与我们熟悉的写法有所不同,如“30”,就有“卅”和“三十”两种表达方式。

该数字构成的表格,用的是十进制,利用乘法交换律原理,能够快速计算100以内的两个任意整数的乘积,还能够计算包含特殊分数“半”的两位数乘法,计算功能超过了以往我国发现的“里耶秦简九九表”和“张家界汉简九九表”等古代乘法表。

李学勤说,经过研究发现,该算表不仅可以将复杂的乘法转变为简单的加法,还可用于除法运算和开方运算。至于古人是否利用该表进行过此类运算,还有待考证。

中国科学院自然科学史研究所研究员、全国数学史学会理事长郭书春先生认为,该算表填补了先秦数学文献的空白,是目前所见到的中国最早的数学文献实物,比目前能够见到的古代十进制乘法表年代都早。

娱乐吃瓜锦鲤女星,娱乐吃瓜界的璀璨明星

娱乐吃瓜锦鲤女星,娱乐吃瓜界的璀璨明星

11-03 10阅读

娱乐吃瓜酱没开玩笑,玩笑背后,真相大揭秘!

娱乐吃瓜酱没开玩笑,玩笑背后,真相大揭秘!

11-03 10阅读

娱乐吃瓜博主的话能信吗,真相还是谣言?

娱乐吃瓜博主的话能信吗,真相还是谣言?

11-03 10阅读

娱乐圈儿吃瓜群众,揭秘明星背后的故事

娱乐圈儿吃瓜群众,揭秘明星背后的故事

11-03 10阅读

娱乐圈吃瓜张杰是谁,娱乐圈吃瓜群众心中的焦点人物

娱乐圈吃瓜张杰是谁,娱乐圈吃瓜群众心中的焦点人物

11-03 10阅读

吃瓜娱乐圈理发,揭秘明星理发背后的故事

吃瓜娱乐圈理发,揭秘明星理发背后的故事

11-03 10阅读

欧美娱乐圈吃瓜趣闻,揭秘那些令人捧腹的吃瓜趣闻

欧美娱乐圈吃瓜趣闻,揭秘那些令人捧腹的吃瓜趣闻

11-03 11阅读

全娱乐圈跟我吃瓜的小说,瓜田里的明星盛宴

全娱乐圈跟我吃瓜的小说,瓜田里的明星盛宴

11-03 11阅读

娱乐圈吃瓜营销号直播,吃瓜营销号带你探秘明星幕后

娱乐圈吃瓜营销号直播,吃瓜营销号带你探秘明星幕后

11-03 11阅读

娱乐圈吃瓜爆料徐开骋,揭秘背后真相与争议

娱乐圈吃瓜爆料徐开骋,揭秘背后真相与争议

11-03 11阅读

完达山的奶粉怎么样,绿色奶源,营养均衡,呵护宝宝健康成长

完达山的奶粉怎么样,绿色奶源,营养均衡,呵护宝宝健康成长

04-19 790阅读

股票600010,股价小幅下跌,涨跌幅-0.55%

股票600010,股价小幅下跌,涨跌幅-0.55%

05-09 769阅读

俄罗斯僵尸袭人事件,真相与谜团交织的灵异袭击

俄罗斯僵尸袭人事件,真相与谜团交织的灵异袭击

04-01 705阅读

最新热血江湖,江湖风云再起,新版本开启传奇篇章

最新热血江湖,江湖风云再起,新版本开启传奇篇章

03-31 704阅读

起风了在线观看,梦想与爱情的交织,动荡时代的青春篇章

起风了在线观看,梦想与爱情的交织,动荡时代的青春篇章

03-31 702阅读

那江烟花那江雨在线观看免费全集,姐妹情深,宫廷斗争,揭秘传奇人生

那江烟花那江雨在线观看免费全集,姐妹情深,宫廷斗争,揭秘传奇人生

03-31 683阅读

92故宫灵异事件图片,科学解释与灵异传闻交织之谜

92故宫灵异事件图片,科学解释与灵异传闻交织之谜

03-31 649阅读

为什么电脑搜不到手机热点,电脑无法连接手机热点的原因及解决方法

为什么电脑搜不到手机热点,电脑无法连接手机热点的原因及解决方法

03-31 625阅读

人工智能学的是什么,探索智能模拟与未来科技发展之路

人工智能学的是什么,探索智能模拟与未来科技发展之路

03-31 623阅读

无锡人才网最新招聘信息,聚焦产业服务等领域

无锡人才网最新招聘信息,聚焦产业服务等领域

03-31 613阅读

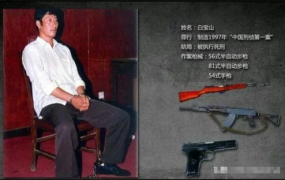

中国十大悍匪白宝山,罪恶生涯与警界追捕的惊心动魄历程

中国十大悍匪白宝山,罪恶生涯与警界追捕的惊心动魄历程

04-02 611阅读

费玉清笑话,笑谈人生,乐享生活

费玉清笑话,笑谈人生,乐享生活

05-03 607阅读

中国移动话费清单查询,便捷详单,轻松掌握消费情况

中国移动话费清单查询,便捷详单,轻松掌握消费情况

05-05 588阅读

黑料吃瓜视频18正在线旁观V湖南文理学院副老师林旺出轨女弟子大瓜附完好版视频(《吃瓜无偿分享)(深度想索:315晚会像年度急诊室能救危重痾人却治欠好社会慢性病)

黑料吃瓜视频18正在线旁观V湖南文理学院副老师林旺出轨女弟子大瓜附完好版视频(《吃瓜无偿分享)(深度想索:315晚会像年度急诊室能救危重痾人却治欠好社会慢性病)

04-25 583阅读

封门村灵异事件揭秘,揭秘神秘现象背后的真相

封门村灵异事件揭秘,揭秘神秘现象背后的真相

04-06 562阅读

深圳人才市场现场招聘信息,多领域职位、优厚待遇,助力求职者职业发展

深圳人才市场现场招聘信息,多领域职位、优厚待遇,助力求职者职业发展

03-31 548阅读

金元足球颠沛流落32岁罗马尼亚球星转投意甲及用断过的右腿倒钩破门一个32岁中国先锋的更生及(香港中福期货:水贝黄金报价反应商场不愿定性)

金元足球颠沛流落32岁罗马尼亚球星转投意甲及用断过的右腿倒钩破门一个32岁中国先锋的更生及(香港中福期货:水贝黄金报价反应商场不愿定性)

04-01 521阅读

重生之人生巅峰,书写巅峰人生传奇

重生之人生巅峰,书写巅峰人生传奇

04-01 518阅读

汶川地震灵异图片,揭秘废墟中的神秘现象

汶川地震灵异图片,揭秘废墟中的神秘现象

04-02 515阅读

武士儿女近日起可打点中考加分照看审核备案! ,致179人遇难韩国客机误事侦察最新进步宣告事发前8分钟爆发了什么?-女生离异痛骂丈夫7分钟后诡异微笑火遍全网私照黑料被扒依旧忠诚人扛下全面

武士儿女近日起可打点中考加分照看审核备案! ,致179人遇难韩国客机误事侦察最新进步宣告事发前8分钟爆发了什么?-女生离异痛骂丈夫7分钟后诡异微笑火遍全网私照黑料被扒依旧忠诚人扛下全面

04-02 515阅读

百事可乐招聘,开启快消行业精英培养之旅

百事可乐招聘,开启快消行业精英培养之旅

04-01 512阅读

04-01 506阅读

竞赛获奖不行为中考加分 ,哥伦比亚失联飞机残骸被展现支援动作正正在举行中-四川喝白酒的女网红叫什么名字

竞赛获奖不行为中考加分 ,哥伦比亚失联飞机残骸被展现支援动作正正在举行中-四川喝白酒的女网红叫什么名字

04-02 503阅读

04-01 500阅读

博格巴32岁身价1亿欧法甲权门拒绝免签夏令或迎新机缘及回首:32岁被出轨40岁嫁大佬港剧都不如她的人生精美及巅峰身价1亿欧博格巴禁赛排除门可罗雀法甲权门明了拒绝及天美星空果冻乌鸦MV(中国)iosAn

博格巴32岁身价1亿欧法甲权门拒绝免签夏令或迎新机缘及回首:32岁被出轨40岁嫁大佬港剧都不如她的人生精美及巅峰身价1亿欧博格巴禁赛排除门可罗雀法甲权门明了拒绝及天美星空果冻乌鸦MV(中国)iosAn

04-01 499阅读

大巴车租赁一天价格,不同车型、座位数及服务费用一览”

大巴车租赁一天价格,不同车型、座位数及服务费用一览”

04-26 499阅读

倩女幽魂在线观看,人鬼情缘,穿越时空的绝世之恋

倩女幽魂在线观看,人鬼情缘,穿越时空的绝世之恋

04-01 494阅读

简单挂2.55免费版,轻松实现高效挂载,解锁无限可能

简单挂2.55免费版,轻松实现高效挂载,解锁无限可能

04-01 492阅读

painter中文版下载,Painter中文版v7.0.15安卓永久使用版下载指南

painter中文版下载,Painter中文版v7.0.15安卓永久使用版下载指南

03-31 487阅读

湖人连胜靠近第三!东皇36+14掀翻西部第二:詹皇造胜盖帽锁胜局 ,回转太疾!张颂文事故黎民日报发声曝瓜事主性歉姜尘还嘴硬 ,【暖心】六旬白叟离家整夜未归 民警快寻回

湖人连胜靠近第三!东皇36+14掀翻西部第二:詹皇造胜盖帽锁胜局 ,回转太疾!张颂文事故黎民日报发声曝瓜事主性歉姜尘还嘴硬 ,【暖心】六旬白叟离家整夜未归 民警快寻回

04-02 472阅读

懒人娱乐吃瓜社,揭秘娱乐圈幕后故事,带你轻松吃瓜

懒人娱乐吃瓜社,揭秘娱乐圈幕后故事,带你轻松吃瓜

10-19 53阅读

娱乐圈吃瓜爆料王心凌,王心凌风波背后的真相与争议

娱乐圈吃瓜爆料王心凌,王心凌风波背后的真相与争议

05-21 160阅读

2025年度上海市三八红旗头讲师团开讲)?马斯克发布DOGE官网上线及中企云启春申【上海】2025中企云启春申官方网站-价钱户型配套及何如增添威锋软件源增添威锋软件源的设施(沪剧与党课会碰撞出奈何的火

2025年度上海市三八红旗头讲师团开讲)?马斯克发布DOGE官网上线及中企云启春申【上海】2025中企云启春申官方网站-价钱户型配套及何如增添威锋软件源增添威锋软件源的设施(沪剧与党课会碰撞出奈何的火

04-11 162阅读

退圈三年霍尊工作恋爱双丰收而被送进牢狱的陈露下场唏嘘 ,退圈三年后霍尊工作东山复兴而被送进牢狱的陈露下场唏嘘-【中心术动车交通平安提示】疲惫驾驶篇

退圈三年霍尊工作恋爱双丰收而被送进牢狱的陈露下场唏嘘 ,退圈三年后霍尊工作东山复兴而被送进牢狱的陈露下场唏嘘-【中心术动车交通平安提示】疲惫驾驶篇

04-02 207阅读

抖音网红吃瓜群众群,娱乐圈幕后风云

抖音网红吃瓜群众群,娱乐圈幕后风云

06-28 184阅读

网红与吃瓜群众视频在线观看,吃瓜群众在线围观,视频观看量飙升背后的现象解析

网红与吃瓜群众视频在线观看,吃瓜群众在线围观,视频观看量飙升背后的现象解析

04-05 204阅读

障碍跑教案,挑战极限,锻炼身心

障碍跑教案,挑战极限,锻炼身心

06-22 120阅读

旅游休闲网站携程发布2025清明假期出游数据:周边游订单激增136%

旅游休闲网站携程发布2025清明假期出游数据:周边游订单激增136%

06-23 148阅读

超变私服传奇

超变私服传奇

04-19 171阅读

小清新女装,邂逅你的温柔时光

小清新女装,邂逅你的温柔时光

06-25 134阅读